Ein nostalgischer Reporter-Rückblick auf die Anfänge des Saarbrücker Kult-Festivals von Dr. Armin König

Verdammt lang her: 45 Jahre. So lange gibt’s den Max-Ophüls-Preis schon. Verdammt alt bin ich nun schon, verdammt viele Filme habe ich gesehen, obwohl das Kino längst totgesagt war. Es lebt immer noch, weil es Nachwuchsregisseur*innen, Nachwuchsschauspieler*innen, Drehbuchschreiber*innen und Enthusiasten gibt. Journalist war ich, dann lange Politiker, jetzt schreibe ich (mich) wieder frei, wie zu alten Zeiten.

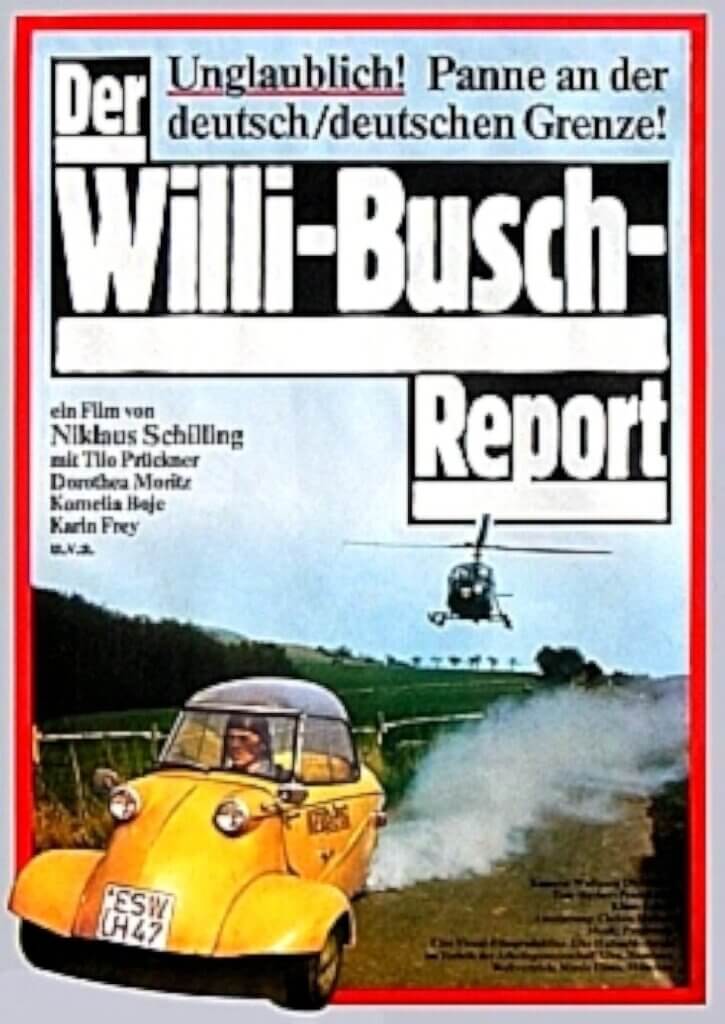

Wenn ich zurückdenke, denke ich an zwei Titel, die mir spontan einfallen: „Der Willi Busch Report“ von Niklaus Schilling und „Taxi zum Klo“ von Frank Ripploh (+ 2002). Es waren die Siegerfilme 1980 und 1981. Ich war Student und freier Mitarbeiter der Saarbrücker Zeitung, wo Michael Beckert als Film-Redakteur unermüdlich fürs Programmkino und für gute Filme schrieb und trommelte. Thomas Reinhard begannt gerade als Volontär bei der SZ, ich war ein Jahr später am Start, um den Redakteursberuf von der Pike auf zu lernen. Albrecht Stuby (camera), Michael Beckert (SZ) und Wilfried Dittmar hatten damals die Idee, ein Filmfestival aus der Taufe zu heben.

Eigentlich begann die Geschichte schon 1979, wie Beckert später erzählte, mit einer Max-Ophüls-Retrospective..

Und Oskar Lafontaine, damals noch SPD, erkannte als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt das Potenzial eines solche Festivals, das mit 708 Besucher*innen begann. Heute sind es über 43.000.

Es waren spannende Zeiten: Kalter Krieg, Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, Geiselnahme in Teheran, rechtsextremer Anschlag auf das Münchner Oktoberfest, gesellschaftliche Umbrüche, Befreiung aus Verklemmung und Enge. Island wählte erstmals eine Präsidentin (Vigdís Finnbogadóttir) – die erste demokratische Wahl einer Frau als Staatsoberhaupt. Die Grünen tauchten als Partei auf der Bildfläche auf. In Polen wurde nach wochenlangen Streiks auf der Lenin-Werft die freie Gewerkschaft Solidarnosc gegründet. Die CD kam auf den Markt und verdrängte weitgehend die Schallplatte. Und die vermeintliche Mega-Fernseh-Innovation war der Videotext, eine rudimentäre Info-Art, das den Zeitungen Existenzängste bereitete.

Und just in diesen Kladderadatsch stieß DER WILLI-BUSCH-REPORT.

Der Willi-Busch-Report von Niklaus Schilling, Gewinner des ersten Max-Ophüls-Preises 1980, markiert ein Schlüsselwerk des deutschen Nachwuchsfilms. Der Film erzählt die tragikomische Geschichte des Provinzreporters Wilhelm Busch, der in einer extrem langweiligen deutschen Grenzstadt an der höchst gefährlichen Nahtstelle zwischen Systemen von BRD und DDR lebt. Aber weil es hinter Friedheim nur die Grenze und sonst nichts gibt, ist halt nichts los. Sackgasse. Totes Land. Und so kämpft Wilhelm Willi Busch tapfer und kreativ ums Überleben seiner Zeitung, der geerbten »Werra-Post«. Schilling setzt das Lebensgefühl jener Zeit zwischen Resignation und anarchischem Aufbegehren, skurrilem Alltag und politischen Spannungen im fiktiven Städtchen Friedheim meisterhaft um. Vorbild war die Landgemeinde Wanfried im Werra-Meißner-Kreis. Die Steadicam-Technik gab dem Film ein modernes, fast dokumentarisch bewegliches Gesicht. Der Willi-Busch-Report ist hellsichtig, weil er politische und gesellschaftliche Verwerfungen vorausahnt: den Mauer-Weg-Fall beispielsweise. Neun Jahre später fiel sie ja tatsächlich weg. Aber noch war das 1980 ein absurder Film-Traum eines tragikomischen Provinzblatt-Reporters.

Thilo Prückner als im Wortsinn rasender Reporter an der innerdeutschen Grenze mit seinem Messerschmitt-Kabinenroller. Zonenrand Frau Holle-Land. Schon das war megacool und zum Schreien komisch. Ein Journalist, der Schlagzeilen erfindet, um seine Zeitung zu retten. Klingt ganz nach 21. Jahrhundert, aber das war ja bei BILD auch oft genug so, wie wir wussten. An amerikanische Fake-News-Präsidenten, Fox-News und NIUS hätten wir allerdings nicht zu denken gewagt.

Reporter Wilhelm Busch (nomen est omen) sorgt selbst für die Katastrophen, über die er dann mit großen Schlagzeilen schreibt, ansonsten wäre ja nichts los in Friedheim. Am Ende aber gerät alles außer Kontrolle bis zum finalen Showdown an der »Zonengrenze«. »Wenn ihr näher kommt, dann geh ich in der DDR spazieren«, ruft Busch/Prückner seinen Verfolgern zu. Der Film: Ein Kabinenroller-Kabinettstück und noch heute sehenswert. Kultig eben.

Gerade im Kontext von Kaltem Krieg, Mauerstaat und den gesellschaftlichen Umwälzungen der frühen Achtziger Jahre, spiegelte Der Willi Busch Report auf humorvolle und melancholische Weise das Chaos und die Sehnsucht vieler Menschen nach Zukunft, Aufbruch und mehr Freiraum wider. Mit seinem authentischen Blick auf kleine Leute und große Fragen setzte Schilling Maßstäbe für den deutschen Autorenfilm.

Nach dem Fall der Mauer wurde 1992 der Nachfolger »Deutschfieber« gedreht. Aber das ist eine andere Geschichte, übrigens wieder mit Thilo Prückner.

Der Willi-Busch-Report jedenfalls wurde zum Symbol für den jungen, kritischen deutschen Film, der sich mit gesellschaftlichen und politischen Realitäten beschäftigt und die Nachwuchs-Champions-League begründet hat — nicht zuletzt als Startschuss der Erfolgsgeschichte des Max-Ophüls-Festivals.

Mehr als einmal gab es politische Debatten, die dem Festival zusetzten. Vor allem Frank Ripplohs Schwulenfilm Taxi zum Klo ließ die Wellen hochschlagen. Die Liberalen im Stadtrat erwiesen sich als höchst Illiberale. Der Streit konnte geschlichtet werden. Später ging es um Konsolidierung und Einsparungen.

Aber am Ende siegte immer das Renommee des Preises und des Festivals, das an den großen Regisseur Max Ophüls erinnert.

Von Albrecht Stuby (1980 bis 1990) bis heute sind das Publikum und die Anzahl der eingereichten Filme unter den weiteren Festivalleitern Martin Rabius (1991-1992), Christel Drawer (1993-2002), Boris Penth (2003-2005), Birgit Johnson (2006-2007), Gabriella Bandel und Philipp Bräuer (2008-2014), Gabriella Bandel (2015-2016) sowie Svenja Böttger (seit 2017) stetig gewachsen.

Den Rekordbesuch gab es 2018 mit 43.500. Corona führte zu einem Einbruch. 2025 war das Festival mit 41.000 Besucher*innen aber fast wieder auf Vor-Pandemie-Level.